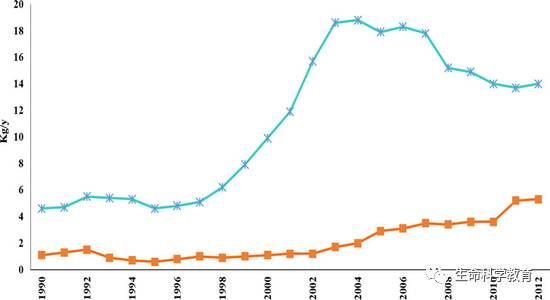

近二十多年以来,由于经济的发展和牛奶产量的增加,中国人才有了频繁喝奶的机会。根据国家统计局的调查数据,1997年,中国人平均每年摄入的奶制品只有大约3千克,而2012年时,这个数字翻了两三翻。

(中国城乡居民奶制品消耗量随年份的变化趋势,单位是千克/每年。)

然而,人们的奶制品消耗量还是很低,而且城乡之间隔着巨大的鸿沟。千禧年前后是城市居民的奶制品消耗量增长的黄金时期,但2003年(正是大头奶粉事件的那一年)后,数据开始了下滑。而2012年农村居民的奶制品消耗量才刚刚赶上城市居民1992年的水平,落后了整整二十年。

3乳糖酶缺乏的原因

话说回来,为什么我们普遍缺乏乳糖酶呢?

其实,严格来说,乳糖酶缺乏不能称作是一种病,因为人类刚刚诞生的时候,大家的基因本来就都是不耐乳糖的。一万年前,中东地区的人类首次驯养动物获取乳制品时,他们也习惯将奶类制成酸奶干酪,借此降低奶制品中的乳糖。

当我们还是需要喝母乳的婴幼儿时,我们的小肠会分泌足够的乳糖酶,断奶之后,我们能够摄取别的能量来源了,便不再产生没什么用的乳糖酶。

这其实是一个非常划算经济的设计,人类之所以会因为乳糖酶缺乏而苦恼,最主要的问题在于,大自然母亲没预料到断奶后的成年人类会去抢其他动物的奶喝。也就是说,演化出了耐乳糖能力的人,才是不正常的。而这种突变基因的诞生和传播,不过也就是例去几千年来的事。

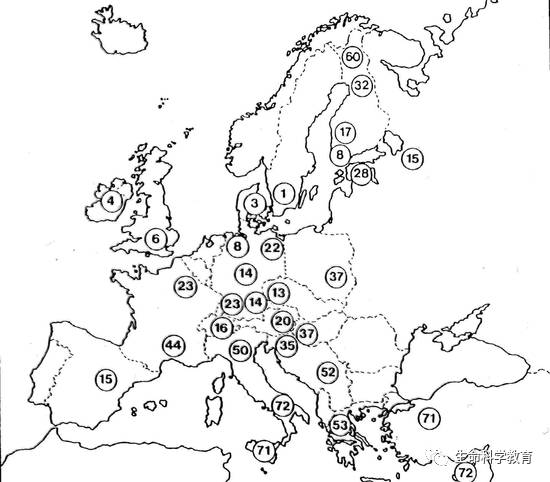

有研究认为,最早的耐乳糖突变出现在7500年前,然后随着人类迁移扩散到欧洲各地。由于欧洲南部已经存在着稳定的农耕社会,乳糖耐受变种人的放牧技术和喝奶能力没有用武之处,于是他们往北迁徙。在那里,位于2号染色体长臂的耐受乳糖基因将给他们的生存带来巨大的优势。

(欧洲各国乳糖不耐受比例。西欧、北欧偏低,而南欧较高。)

牛奶是优质的钙源,可以帮助预防佝偻病和软骨病。这对非洲和南欧地区的人来说或许用处不大,但对于缺乏日照、缺乏维生素D的北欧地区而言,却是生死攸关的大事。2004年的一项研究估算到,拥有乳糖耐受基因的人产生的可育后代比不耐受乳糖者多19%,巨大的生存优势让乳糖耐受基因得以传播扩散。

如今,乳糖酶基因的突变常常被视作是基因与文化协同进化的典型现象。北欧的居民需要牛奶,于是耐乳糖者越来越多,英国90%的成年人都能消化乳糖;在南欧等地,乳糖耐受基因相对较为罕见,在希腊和土耳其,能够消化乳糖的成年人不超过40%。早在罗马时期,就有记录表示英国德国人会直接喝未经加工的牛奶,而南欧人则更喜欢奶酪等加工制品。

(意大利部分地区的成年人乳糖不耐受比例可达70%,图为意大利市集上出售的奶酪。)

说到这里,大家应该已经明白为什么中国人、东亚人普遍不耐受乳糖了。中国传统的饮食结构中没有奶类这一环节,因为人人都没奶喝,所以耐乳糖基因并没有什么优势可言。

然而,时代不一样了,如今的中国人有机会喝奶了。牛奶常被认作是完美的食物,能够提供丰富的营养,价格又相对低廉,比什么燕窝鱼翅优秀划算多了。世界卫生组织将人均乳品消费量列为衡量一个国家居民生活水平的主要指标之一,而最新修订的《中国居民膳食指南》则强调“一人一天一杯奶(300克)”。

问题就来了,明明消化不了还推荐人喝,这不是强人所难吗?

说到这里,肯定有不少朋友想知道自己是不是乳糖耐受者。在各种方法里,小肠活检是最精准的,甚至比基因检测还要有意义,但一般不会有人选用。最常用的方法,是在服用足量乳糖后观察有无出现不适症状、检测口中是否呼气乳糖被细菌发酵后分解的氢气或是进行血糖测定,看看乳糖有无被充分吸收。